Neurodatos, ¿el fin de la intimidad?

La mente se convierte en dato. A medida que la IA aprende a interpretar la actividad cerebral, surge la vigilancia cognitiva: un modelo capaz de inferir e incluso modular la intención. ¿Estamos preparados para proteger la libertad cognitiva o es el fin de la intimidad como la conocemos?

Por Faustino Gijón Hernández

1. Un umbral tecnológico sin precedentes

Durante décadas, la mente humana fue un territorio protegido por su propia complejidad. Ningún microscopio ni escáner podía traducir pensamientos, emociones o intenciones en algo legible; la conciencia era un fenómeno inaccesible, inasible, casi sagrado. Sin embargo, la frontera comenzó a moverse silenciosamente. Hoy los laboratorios de neurociencia registran, con una precisión inquietante, la actividad eléctrica y hemodinámica del cerebro. La inteligencia artificial interpreta esos datos y los convierte en imágenes, palabras o emociones probables. No se trata ya de “leer la mente” —expresión todavía más literaria que científica—, sino de descifrar patrones que sostienen lo que pensamos.

El tránsito desde los datos personales hacia los neurodatos no es una evolución gradual: es un salto ontológico. Mientras un número de teléfono o una fotografía revelan contexto, un conjunto de impulsos neuronales podría revelar quién somos incluso antes de decidir expresarlo. Al correlacionar señales cerebrales con estímulos, los algoritmos anticipan una emoción, reconstruyen una imagen visualizada o detectan la huella neural de la atención. La mente, sin proponérselo, se convierte así en una nueva fuente de datos: un flujo interno que puede registrarse, almacenarse, interpretarse y —potencialmente— manipularse.

2. El antiguo sueño de interpretar el pensamiento

La ambición de traducir la actividad cerebral en representaciones comprensibles —texto, imágenes, comandos— dejó de ser especulación. En 2023, un equipo de la Universidad de Texas en Austin mostró que modelos de lenguaje aplicados a fMRI podían reconstruir frases continuas escuchadas por voluntarios (Tang et al., 2023). En Japón, investigadores han usado modelos generativos para recrear imágenes vistas por sujetos a partir de resonancia funcional. En paralelo, compañías privadas como Neuralink ensayan interfaces invasivas con fines médicos (restaurar comunicación o movilidad), con implicaciones que rebasan la clínica.

La tradición experimental de Berkeley —desde las primeras reconstrucciones visuales hasta enfoques multimodales recientes— confirma la dirección del campo: interpretar patrones neurales ya no es imposible, sólo estadísticamente desafiante. Y fuera del laboratorio, dispositivos de consumo (EEG de baja densidad, diademas, sensores integrados) inauguran un ecosistema cotidiano de captura neural. No hace falta “leer ideas” para transformar nuestra relación con la intimidad: basta con medir atención, agrado o ansiedad ante estímulos específicos.

3. Los neurodatos no son datos comunes

Un registro cerebral no equivale a un historial de navegación ni a una fotografía biométrica. Los neurodatos contienen señales que pueden revelar identidad, emoción, predisposición conductual y patrones de respuesta antes de que el individuo sea consciente de ellos. No son sustituidos cambiando una contraseña: su carácter irreemplazable los vuelve especialmente vulnerables.

Además, los neurodatos son predictivos: permiten inferir conducta probable, sesgos atencionales o vulnerabilidades. El riesgo excede el espionaje: hablamos de modulación de la voluntad. Una plataforma que identifica la respuesta cerebral ante ciertos estímulos puede diseñar experiencias para inducir respuestas específicas. La frontera entre comprender el cerebro y condicionar la mente se vuelve difusa.

4. Neurocapitalismo y vigilancia cognitiva

El capitalismo de datos dominó la esfera digital; la extracción cognitiva inaugura otra fase. No se trata de observar lo que hacemos, sino de inferir lo que pensamos y sentimos antes de actuar. Esto configura un neurocapitalismo: un modelo en el que atención, emoción e intención —la experiencia interior— se convierten en materia prima de valor económico.

Los EEG de consumo (estrés, mindfulness, productividad) funcionan como primeras “antenas” de acceso al estado mental. Aunque su resolución es limitada frente a sistemas de laboratorio, su función cultural es evidente: normalizar la captura del cerebro como fuente de datos. La vigilancia cognitiva no requiere “leer ideas” para ser peligrosa: basta con medir atención o reactividad emocional para construir neuropublicidad o neuropropaganda. Los usuarios no recibirían el mensaje que “ven”, sino el que su cerebro ha demostrado que no puede ignorar.

5. Derechos cognitivos: el concepto clave

Si la mente puede cuantificarse, la mente necesita derechos. La noción de libertad cognitiva se vuelve central: no basta con proteger datos personales o biométricos; es preciso garantizar que el cerebro permanezca como espacio inviolable del sujeto. Chile ha dado pasos pioneros al incorporar referencias a neuroderechos en su marco constitucional; organismos como UNESCO y la OCDE han lanzado recomendaciones para la innovación responsable en neurotecnología.

Entre los derechos cognitivos propuestos destacan: (i) privacidad mental (prohibición de extracción o inferencia sin consentimiento), (ii) identidad mental (evitar alteraciones tecnológicas no deseadas), (iii) agencia y libre albedrío (proteger la autonomía frente a sistemas persuasivos o coercitivos) y (iv) acceso equitativo (evitar que la neurotecnología amplifique desigualdades). La cuestión filosófica es decisiva: ¿cómo traducir la interioridad en un marco jurídico?

6. México y la región ante el nuevo riesgo

En México, el debate público y legislativo sobre neurotecnologías es incipiente. Sin lineamientos éticos nacionales ni políticas públicas específicas, corremos el riesgo de ser usuarios —no arquitectos— de estándares, dispositivos y plataformas desarrollados en otros países. El vacío normativo abre tres amenazas: (i) colonialismo neuronal (neurodatos alojados y explotados fuera del país), (ii) neurobrecha social (élites con acceso a mejora o rehabilitación cognitiva) y (iii) dependencia tecnológica (sin infraestructura propia, no hay soberanía mental).

México sí posee capacidades científicas (UNAM, Cinvestav, institutos nacionales), pero necesita una posición ética y regulatoria anticipatoria. La pregunta ya no es si estamos a tiempo, sino si tendremos voluntad intelectual y política para definir nuestras propias reglas.

Lo que está en juego

No estamos discutiendo simplemente el destino de una tecnología emergente: estamos trazando los límites de la última región verdaderamente íntima del ser humano. Si los pensamientos pueden traducirse en datos, interpretarse mediante modelos y utilizarse para inducir conductas, entonces la libertad dejará de ser una experiencia interior para convertirse en una ilusión administrada desde el exterior.

El mayor peligro no es la vigilancia visible, sino la injerencia silenciosa: la posibilidad de moldear deseos, emociones o decisiones sin que el sujeto advierta la intervención. Proteger la mente no es un gesto romántico: es una exigencia para preservar la autonomía, la dignidad y la idea misma del individuo. Si la neurotecnología inaugura una nueva era, que lo haga bajo una premisa irrenunciable: la intimidad mental no se negocia.

El futuro de los neurodatos no está escrito. Está en nuestras leyes, en nuestras instituciones, en nuestros científicos y —sobre todo— en nuestra comprensión colectiva de lo que significa seguir siendo libres en el siglo XXI.

Para saber más

- Tang, J. et al. (2023). Semantic reconstruction of continuous language from non-invasive brain recordings. Nature Neuroscience, 26(7), 1111–1121.

- Takagi, Y., & Nishimoto, S. (2023). High-resolution image reconstruction with latent diffusion models from human brain activity. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2022.11.18.517004

- Nishimoto, S. et al. (2011). Reconstructing visual experiences from brain activity evoked by natural movies. Neuron, 72(4), 743–756.

- Yuste, R. et al. (2017). Four ethical priorities for neurotechnologies and AI. Nature, 551, 159–163.

- OECD (2023). Recommendation on Responsible Innovation in Neurotechnology.

- UNESCO (2021). Ethics of Neurotechnology — Preliminary reflections and framework.

- Neuralink (2024). Updates on clinical investigations of implanted BCI.

- Meta Reality Labs Research (2023). Non-invasive neural interfaces for human–computer interaction.

Inteligencia Artificial y el futuro incierto de los antibióticos

Enfrentamos un posible escenario posantibióticos donde las infecciones comunes vuelven a ser mortales. Mientras la IA acelera el descubrimiento de nuevos fármacos, el modelo económico para producirlos está roto.

Por Faustino Gijón Hernández

Vivimos una época fascinante y alarmante

La medicina, bastión del ingenio humano que en el siglo XX domó infecciones que antes diezmaban poblaciones enteras, hoy parece perder terreno. Las bacterias, en su silenciosa evolución, se nos escapan de las manos. ¿Volveremos a un tiempo en que una herida menor podía costar la vida? ¿Será posible que, en pleno siglo XXI, debamos enfrentar un escenario posantibióticos?

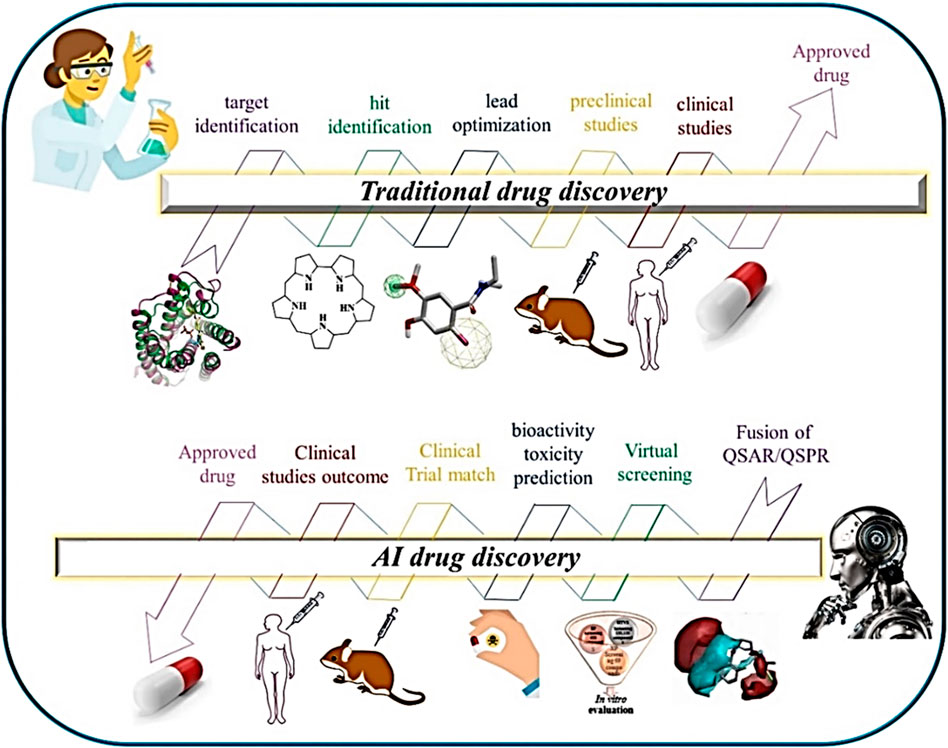

IA: la nueva brújula de la farmacología

La inteligencia artificial (IA) ha abierto rutas insospechadas: cribado virtual de millones de moléculas, diseño de compuestos inéditos mediante modelos generativos, y predicción de resistencia antes de que surja en los hospitales. Promete acelerar lo que antes tomaba décadas, sin eximirnos del veredicto final de la biología: permeabilidad, toxicidad, farmacocinética. No es casualidad que el Nobel de Química 2024 recayera en quienes demostraron el poder de la IA y la computación para desentrañar la arquitectura de las proteínas (nobelprize.org; El País), un hito que no sólo transformó la biología estructural, sino que también envió un mensaje inequívoco: el futuro del descubrimiento biomédico estará marcado por la integración entre algoritmos, datos y creatividad científica.

Ciencia sin economía es ciencia incompleta

Los antibióticos se recetan por pocos días y, si son efectivos, se usan lo menos posible para evitar resistencia. El retorno económico es pobre y varias compañías han abandonado el campo (Årdal et al., 2023; Shlaes, 2024). No es sólo un problema técnico: hay un desajuste entre interés público y lógica de mercado.

Nuevos modelos para un bien común

Algunas naciones ensayan soluciones: el modelo de suscripción en el Reino Unido (“Netflix de antibióticos”) y la propuesta PASTEUR Act en EE. UU. buscan desacoplar el valor del antibiótico del volumen de ventas (NHS England, 2022; Outterson et al., 2022).

A ello se suman iniciativas europeas como la Alianza Global contra la Resistencia a los Antibióticos (GARDP), que impulsa colaboraciones público-privadas para garantizar el acceso a nuevos compuestos esenciales, y propuestas de “market entry rewards”, en las que los Estados ofrecen incentivos económicos sustanciales a las farmacéuticas que logren introducir antibióticos verdaderamente innovadores. El esquema que se muestra a continuación (en inglés) sintetiza la lógica: el pago se otorga por el valor clínico y la necesidad pública de un nuevo antibiótico —no por el volumen de ventas—, a cambio de compromisos de acceso y uso responsable.

El desafío mexicano: entre urgencias y oportunidades

En México, la resistencia antimicrobiana no es una amenaza futura: ya está aquí. La Red PUCRA (UNAM) analizó más de 41 000 aislamientos de bacteriemias en hospitales de 15 estados; tres de cada cuatro fueron bacterias gramnegativas. En algunos centros, los aislamientos XDR crecieron del 5 % (2021) al 21 % (2023) (PUCRA, 2024). En ciertos hospitales, MRSA alcanza 85.7 % y E. coli muestra resistencias cercanas al 67 % en ITU (Rivera et al., 2021). También se han reportado brotes de Klebsiella oxytoca multidrogo resistente con mortalidad elevada (El País, 2024).

El uso irracional de antibióticos agrava el problema: hasta 80 % de pacientes con IRAS reciben antibióticos, aunque la mayoría de estos cuadros son virales (Cabello et al., 2008).

Lo que urge cambiar

- Infraestructura nacional de cómputo accesible para proyectos biomédicos.

- Bases de datos de resistencia representativas de cepas mexicanas (protocolos estandarizados).

- Convocatorias SECIHTI para IA aplicada a salud con validación experimental.

- Reconocer el acceso a nuevos antibióticos como prioridad de seguridad nacional.

¿Estamos a la altura del desafío?

La IA nos da herramientas formidables, pero no sustituye voluntad política ni responsabilidad colectiva. Los antibióticos son un bien común: una póliza de seguro para el futuro. Si queremos que los hallazgos crucen el umbral del laboratorio hacia hospitales y comunidades, tendremos que redefinir incentivos, exigir políticas visionarias y asumir que la salud futura se decide en el presente.

Referencias

- Årdal, C., Outterson, K., & Røttingen, J. A. (2023). Strengthening the antibiotic pipeline: economic and policy solutions. Nature Reviews Drug Discovery, 22, 75–88.

- Cabello, F., et al. (2008). Uso inadecuado de antibióticos en IRAS y EDAS en México. Salud Pública de México, 50(6), 481–488.

- El País. (2024, diciembre 7). Comun es hospitales… brote de Klebsiella oxytoca.

- NHS England. (2022). Antibiotic subscription model pilot evaluation report.

- Outterson, K., et al. (2022). The PASTEUR Act: a bold step for antibiotic market reform. Health Affairs Blog.

- PUCRA. (2024). Informe anual de resistencia antimicrobiana. UNAM.

- Rivera, J. et al. (2021). Prevalencia de resistencias en Enterobacteriaceae en hospitales mexicanos.

Editorial

Presentación de Tecnociencia y Desarrollo: periodismo de ciencia, humanidades, tecnología y sociedad.

Presentación de Tecnociencia y Desarrollo: periodismo de ciencia, humanidades, tecnología y sociedad.

Presentamos a la sociedad mexicana e iberoamericana nuestro nuevo medio de comunicación digital Tecnociencia y Desarrollo, como una innovadora propuesta de periodismo especializado en ciencia, humanidades, tecnología e innovación, en el contexto de la consolidación de la civilización científico-tecnológica en diversos sistemas económicos y sus consecuencias geopolíticas, ambientales y ecológicas.

Los resultados de las encuestas nacionales de percepción pública de la ciencia y la tecnología aplicadas desde mediados del siglo XX en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, e incluso México y algunos países latinoamericanos, nos han mostrado que se percibe en lo general la presencia e importancia de la ciencia y la tecnología en todas partes en la vida cotidiana, pero también una baja alfabetización científica y tecnológica, un nivel medio de desconfianza hacia la ciencia y la tecnología, y un bajo consumo de información científica en medios de comunicación masiva.

Estos resultados contradictorios acumulados durante décadas de aplicación de las encuestas de percepción pública de ciencia y tecnología, llevaron a investigadores científicos sociales de la comunicación pública de ciencia y tecnología realizada en países desarrollados, a cuestionar los modelos de comunicación de ciencia y tecnología aplicados hasta la fecha, principalmente al modelo de comunicación de déficit o “aguja hipodérmica”, aplicado sobre todo en la divulgación científica y en la alfabetización científica y tecnológica en la educación no formal que ocurre en planetarios, museos de ciencia, revistas, periódicos, conferencias y talleres de ciencia recreativa.

Por otra parte, en países como México, si bien contamos con comunidades científicas con alto grado de calificación cualitativa y competitivas mundialmente, el número de científicas y científicos por cada cien mil habitantes y el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) dedicado a investigación científica y tecnológica no cumplen con los parámetros recomendados por la UNESCO y la OCDE para que un país transite a una sociedad y economía desarrolladas.

Asimismo, las políticas públicas de ciencia y tecnología en México sólo se han enfocado en la formación de científicos que corresponden a los primeros niveles de la escala de madurez tecnológica, pero se ha carecido de políticas públicas para la formación de ingenieros y tecnólogos que no sólo registren patentes sino que incuben y desarrollen empresas de base tecnológica media y alta.

A lo anterior, hay que sumar también el abandono de la política industrial de México durante varias décadas, hasta su reciente recuperación en ciernes con el Plan México y Hecho en México, pero que no será bien lograda si la investigación científica y el desarrollo tecnológico no se articulan a la industria nacional.

En este sentido, el periodismo de ciencia y tecnología debe ser fiel a sus orígenes periodísticos y no reproducir modelos de comunicación deficitarios como el de la divulgación científica. El periodismo científico también debe revelar, visibilizar, las relaciones entre ciencia, tecnología, poder, economía, sociedad y cultura. Esta es la tarea que nos hemos propuesto en Tecnociencia y Desarrollo.